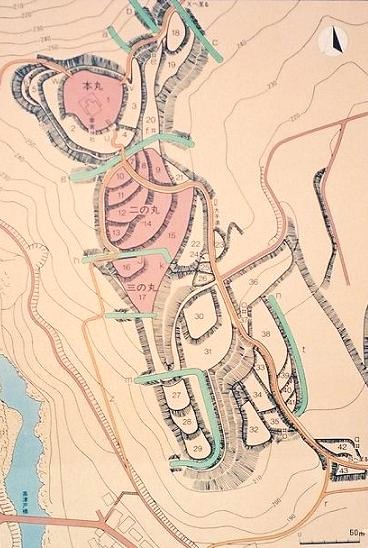

高津戸城は、現在の大間々町高津戸の渡良瀬川右岸の要害山の山頂から中腹にかけて、階梯式に郭展開する山城であり、要害山の名の通り、切り立った断崖を見ると、攻めるのは容易でない印象を受ける。

天保2年(1831)に渡辺崋山が書いた毛武遊記によれば、「堀河院の御宇、山田七郎平吉之、寛治2年(1088)築城し、筑後守則之が代に至り観応2年(1351)桐生国綱に滅ぼされる」とある。

しかしながら、山田氏が当城に拠ったという確たる文献などが残っていない。また寛治2年の築城という根拠もないが、要害山麓の阿弥陀堂に南北朝期の墓があることから、その頃には城もあったのではないか。この高津戸城は、仁田山地域城といわれる仁田山城や皿窪砦などの城の一つであり、桐生表に対する防備のための拠点であった。元は山田氏が当地を含めた仁田山地域を治め、二階堂氏も後に統治したという。高津戸城址のある、要害山麓の阿弥陀堂にある南北朝期の墓が、山田氏のものと伝承される山田氏はともかく、二階堂氏については話だけで信じ難い。しかし、里見兄弟の逸話の発端となった事件であるが、元亀元年(1570)3月に里見上総介勝広が家臣である石原石見の裏切りもあって、仕えていた桐生親綱の軍勢に襲撃されたとき、赤萩砦という仁田山城地域城の一つにいたらしく、里見氏が桐生氏の城代として仁田山城におり、仁田山地域城付近の仁田山八郷を治めていたことは事実であろう。

伝承ではあるが、里見家の七代、義連の三男氏連が仁田山八郷に入ったのは建徳2年(1371)で桐生国綱の娘が氏連の正室となり、その縁で仁田山八郷を国綱からまかされた。また、氏連より四代後の宗連は、天正2年(1574)9月越後の上杉謙信に攻められ自刃したという。里見上総介勝広はその宗連と何らかの血縁関係があったと思われるが、軍記物に書かれていたように安房の里見実尭が里見家の内紛を生延びて、名前を変えて桐生家に仕えたということではなく、元々上州にいた里見氏の一族が仁田山に移住したのが、里見上総介勝広の先祖であり、戦国期の人である勝広は家中がみだれていた桐生親綱の代に何らかの事情で誅されたということであろう。

その後、高津戸に松嶋氏が進出し、一時高津戸城を桐生方面への出城として使ったようであるが、里見勝広の子息である随見勝政、平四郎が上杉謙信の後援のもとで、松嶋氏にかわって高津戸城に入り、天正5年(1577)から翌6年桐生氏にかわって桐生を治めていた由良氏に滅ぼされるまで使用したとされる。

なお、里見兄弟の逸話は有名で、土地の銘菓「里見まんじゅう」の名前にもなっている位であるが、親の仇である石原石見(直接の仇は桐生親綱だが)を討つべく、上杉謙信や黒川郷士の支援を受けた里見兄弟が高津戸城に拠ったが、桐生氏は既に桐生領主ではなく由良氏が取ってかわっていた。それでも、用命の砦など桐生勢の拠点を襲撃するなど、里見兄弟は奮戦するが、石原石見が仕える由良氏によって、結局里見兄弟と従う越後浪人たちは討たれてしまったという話である。これは上杉謙信の東上野への進出と土地の小領主たちの動向が背景としてあり、ちょうど上杉氏の支配力が弱まり始め、同時に黒川郷士たちも上杉氏の配下から離脱する直前の状況で起きた事件であり、上杉謙信というビッグネームとあわせて長く人々の記憶に残ったのであろう。

<高津戸城址のある要害山(JR大間々駅付近から見る)> |

高津戸城の歴史

高津戸城の歴史

高津戸城の縄張り

高津戸城の縄張り

高津戸城を戦国期に大規模改修したのは松嶋氏か

高津戸城を戦国期に大規模改修したのは松嶋氏か

リンク集

リンク集